https://www.artwave.it/arte/eventi-e-mostre/palazzo-falconieri-sede-dellaccademia-dungheria-in-roma/

El siglo XXI ha sido señalado como el siglo de las ciudades. Desde un número amplio de disciplinas y desde la acción política se plantea que a través de la actuación en los enclaves urbanos se pueden afrontar los principales desafíos que tenemos como humanidad. Una prueba y, a la vez un efecto de ello es la proliferación de planes, estrategias y agendas urbanas a múltiples niveles que proponen objetivos concretos relacionados con esos desafíos (como el cambio climático, la cohesión social, etc.).

Una revisión de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas (2016), la Agenda Urbana para la Unión Europea (2016), o la Agenda Urbana Española (2019) permite identificar que cubren un rango muy amplio de cuestiones en las que se plantea que las ciudades tienen que hacer cambios o potenciar los iniciados. La observación de los mismos pone en evidencia dos tipos de temas a primera vista:

- Aquellas cuestiones que se mencionan como objetivos a alcanzar porque se han convertido en prioritarias o porque van ganando en protagonismo por alguna razón;

- Aquellas cuestiones que están ausentes o aparecen mencionadas de manera insuficiente, aun siendo de gran relevancia social, cultural, ambiental, o económica. Las mismas, también por alguna razón, no consiguen consenso y visibilidad en el proceso de decisión y construcción de estos instrumentos. Se trata de procesos que cuentan con total legitimidad, pero que sabemos que no son neutros y que están regidos por mecanismos de gobernanza que visibilizan o descartan los temas que finalmente reciben la atención de las políticas públicas en cada momento.

A través de esta entrada en Città Aperta quiero poner el foco en una cuestión que en nuestros días se sitúa claramente en el segundo grupo, entre las “invisibilizadas”. Es ahí donde la encontramos en el marco de las agendas y en general de las políticas que inciden en las ciudades en las últimas décadas. Se trata de un tema de gran relevancia, que ya habréis adivinado por el título de este texto, y que durante siglos ha sido central en el marco del urbanismo y el proyecto urbano (entendiendo este como la generación de espacio y forma urbana que se ha venido poniendo en práctica desde la Ciudad Moderna a nuestros días). Me estoy refiriendo al tema de la “belleza urbana”.

Tomemos para ejemplificar la falta de presencia de esta cuestión algunas agendas relevantes: la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana Española. Mientras que la primera no menciona el tema, la segunda lo cita una vez bajo el apartado que plantea el objetivo de “garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos”. La cuestión se señala en concreto en relación a una línea de actuación para alcanzar dicho objetivo: “fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios públicos, (…) y mejorar su estética, conservación y belleza”. Aquí el concepto que nos ocupa aparece limitado a su dimensión estética y al ámbito de la conservación, cuestiones ambas que limitan de manera relevante su significado y su potencial.

El ejemplo de las Agendas sirve para ejemplificar que el papel que juega la belleza en la construcción y la regeneración de la ciudad ha desaparecido de los intereses y el discurso desarrollado en las últimas décadas por las políticas públicas, incluyendo la práctica del urbanismo (aunque hay excepciones relevantes en este campo). Tampoco es una cuestión reivindicada desde el plano social, quizás porque, como señala Ferrucci, a pesar de que para el ser humano la belleza es una necesidad vital (“un factor esencial de nuestra existencia”), el utilitarismo que caracteriza nuestra sociedad hace que no la reconozcamos como tal, o la reconozcamos sólo para explotarla cuando encontramos en ella un valor económico (por ejemplo en el caso de los cascos históricos como reclamos turísticos, etc.). La literatura, sin embargo, ha seguido ocupándose de la importancia de que la conformación de la ciudad se haga buscando dotarla de la cualidad de la belleza (en todo su sentido), poniendo en el foco la importancia que los lugares tienen en el desarrollo de la vida de las personas. Es verdad que no es una cuestión que podamos considerar mainstreaming en la producción académica, pero a lo largo del tiempo muchos autores han mantenido la atención en esta cuestión, señalando su importancia como uno de los temas guía que necesariamente han de estar presentes en los objetivos que persiguen las políticas urbanas.

En el momento presente es de especial interés remarcar que la literatura ha ligado el concepto de belleza a lo largo de los últimos 25 años al de sostenibilidad. McLennan construyendo sobre aportaciones anteriores, recuerda en su libro The Philosphy of Sustainable Design (2004) la necesidad innata de belleza que tenemos los seres humanos. Salingaros presenta este argumento, basándose en el conocimiento de la neurociencia y otras disciplinas sobre el papel que la belleza juega en la estimulación del cerebro. Compartiendo estas evidencias, McLennan plantea que desarrollar la propia vida en espacios públicos atractivos y placenteros (no sólo desde el punto de vista estético, sino también social, etc.) es importante para que conectemos con nuestros barrios, desarrollando un sentido de identidad y pertenencia respecto a los mismos. Este tipo de visión es clave tanto en el diseño de nuevas extensiones de la ciudad, como en el planteamiento de estrategias de transformación y regeneración urbana. En este sentido, existen, por ejemplo, experiencias que demuestran que una mejora de la “belleza” de barrios vulnerables reduce la criminalidad. Desde una perspectiva alineada con las anteriores, Meyer ha puesto de relieve la falta de integración de esta visión en el discurso de las políticas para un urbanismo más sostenible, planteando que la experiencia estética es clave en el desarrollo de comunidades sostenibles y de una ética ambiental. Llegamos aquí, desde la cuestión de la sostenibilidad al concepto de belleza que relaciona la ética y la estética (“Nulla Ethica sine Aesthetica” o “Lo bello es justo”). Curiosamente este concepto, desde la influencia de la filosofía en el pensamiento arquitectónico, ha estado presente en gran parte de la producción arquitectónica y urbanística desde el momento en el que se empieza a construir el corpus de conocimiento que daría lugar a lo que hoy denominamos Urbanismo.

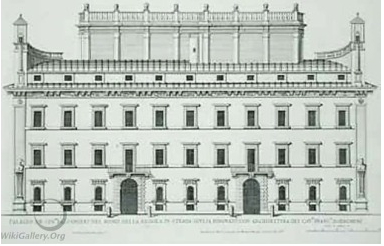

Teniendo en mente estas menciones a la importancia de la cuestión, que necesariamente dejan fuera muchos autores y visiones por cuestión de espacio, quisiera focalizar aquí en un elemento arquitectónico fascinante que por sí mismo y, sin necesidad de muchas palabras en torno a él, nos abre la puerta a recordar y entender lo que la belleza urbana ha significado en otros momentos, y lo que, por tanto, puede aportar a la ciudad presente y la futura si volvemos a darle el papel que merece y la contextualizamos en los desafíos de nuestro marco temporal. Así, me quiero referir a la altana del Palacio Falconieri situado en Via Giulia en Roma (en el antiguo Campo Marzio, entre la Piazza Farnese y el Tíber).

La altana, que en castellano podríamos traducir de manera no del todo correcta como belvedere o terraza panorámica, es un elemento arquitectónico incorporado en los palacios urbanos desde el Renacimiento, pero que se hace común en el periodo barroco en la Italia central en las principales ciudades, dándose ejemplos sobresalientes en Roma. Uno de ellos es la altana del Palacio Falconieri, remodelado por Borromini a mediados del siglo XVII. En él, además del programa decorativo, Borromini introduce cambios en el volumen y la altana (ver figuras inicial y siguiente).

Esta última se configura como una gran terraza abierta situada a una altura relevante respecto a la calle, dominando visualmente la totalidad de la Roma barroca a 360 grados. El “esfuerzo de ascenso” que requiere poder integrar la plataforma de la altana a una altura que asegure las vistas lleva a Borromini a situar con gran libertad un nuevo volumen sobre el palacio (ver figura a continuación) que, debido a la estrechez de la Via Giulia, no se aprecia desde el espacio público. Todo este esfuerzo programático, proyectual y constructivo se hace sólo para poder dotarse de la experiencia de belleza que producen las vistas de Roma desde esa altura.

Aunque la imagen siguiente está muy lejos de producir la sensación/emoción que se experimenta al subir a la altana en persona, y considerando las limitaciones que conlleva la necesaria contextualización temporal de este ejemplo, el mismo nos permite señalar que el gran “esfuerzo” por ganar altura que hace este palacio queda totalmente explicado y justificado por la experiencia de “belleza urbana” que hace posible, y nos enseña la importancia de experimentar, de gozar, algo que no tiene una utilidad directa pero que como hoy nos demuestra la ciencia, e intuían claramente en el s. XVII, genera muchos beneficios en la vida de las personas (cognitivos, relacionales, de pertenencia a un sitio, de bienestar personal, etc.) y a las sociedades.

Este es un ejemplo “extremo” caracterizado por un relevante sesgo estético que podría dar una imagen reduccionista de lo que aquí se entiende por belleza. Aun a riesgo de que esto ocurra, creo que es un buen ejemplo para explicitar los mecanismos internos a los que la belleza da lugar en cada uno de nosotros y nosotras, así como la capacidad que tienen nuestras ciudades de activarlos y, por tanto, la importancia de dotarlas de una cualidad de belleza conformada en base a sus dimensiones estéticas, sociales, culturales, ambientales, etc., y a la integración de todas ellas. Esa cualidad, sin una aparente utilidad desde la visión utilitarista que hoy domina la actuación en la ciudad y el urbanismo, tiene múltiples efectos positivos en la vida de todos los habitantes de un barrio, de un pueblo, o de una ciudad.

Todos nuestros entornos urbanos (periferias, ensanches, cascos históricos) tienen el potencial de dar lugar a experiencias cotidianas de belleza urbana y, como nos recuerda Meyer, la cualidad de la belleza en el entorno urbano es hoy una condición hacia comunidades urbanas sostenibles y resilientes. Algunos de nuestros ámbitos urbanos ya tienen esto en cuenta, pero muchos otros (la mayoría) necesitan avanzar en esta línea. Para ello las agendas urbanas, así como el resto de instrumentos que actúan las políticas urbanas, deben introducir esta cuestión y darle relevancia. Es tarea de todos y todas, y en particular de las y los urbanistas de ahora y de los que vendrán, trabajar para hacer de este potencial una realidad en un marco afín a los principales desafíos de nuestro tiempo. Como señala Settis en su Lección Magistral sobre la ética del arquitecto y la restauración del paisaje de 2014: “ (…) En lugar de repetir (…) que “la belleza salvará el mundo”, debemos decir claro y fuerte que la belleza no salvará nada, si nosotros no sabemos salvar la belleza”.