En los más de 10 años que lleva el ‘smartphone’ en nuestros bolsillos, esta tecnología está probando que puede transformar el uso que hacemos del espacio de nuestras ciudades. Para los urbanistas no es una cuestión menor, pues éste es el objeto de nuestra disciplina. Se dice que estamos en una época de ‘revolución tecnológica’. Sin embargo, todavía es pronto para saber si es tal la revolución como para transformar el urbanismo, pues en su historia las anteriores revoluciones tecnológicas (Revolución Agraria, y la Revolución industrial) cambiaron radicalmente la estructura funcional del espacio urbano, así como nuestra forma de entenderlo y planificarlo. Nuestras herramientas de planeamiento parecen haber quedado ancladas en aquella Revolución Industrial; adornadas con ciertos mantras que, aun siendo necesarios, no han resultado revolucionarios. De todos ellos, esta reflexión se centra en “la inteligencia” como leitmotiv de lo que algunos denominan la ‘smart city’.

Cual panóptico foucaultiano, se trata de una inteligencia basada en la supervisión constante del espacio y sus habitantes mediante sensores y ordenadores. Ésta promete optimizar el uso de aquellos recursos que, de manera individual, los ciudadanos llevamos derrochando sine díe por nuestra escasa capacidad de procesar grandes volúmenes de información en tiempo real y actuar en consecuencia.

A diferencia del panóptico, que requería de una forma espacial determinada, esta vigilancia y su inteligencia operativa asociada, han pasado buena parte de estos últimos 10 años inadvertidas. Salvo operaciones puntuales, la estructura espacial de la ciudad y con ella su planeamiento han permanecido intactos. Asimismo, la implantación de ‘mobiliario urbano inteligente’ y otras tecnologías específicamente diseñadas para construir esta visión, no han dejado de resultar anecdóticas en esta década.

En cambio, somos los ciudadanos los que sí nos hemos sensorizado perfectamente individual, y con nosotros los recursos que consumimos en un espacio que habitamos de una manera diferente a través de esta ‘inteligencia de bolsillo’. Así pues, conviene reflexionar sobre la ciudad inteligente con la madurez suficiente como para no caricaturizarla reduciéndola a una plaga de automatismos y artefactos electrónicos interconectados aún por inventar. Entiéndase entonces como aquella ciudad en la que se aprovecha la información digital que en ella se genera para optimizar la provisión de servicios en su espacio, de tal forma que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

Entendida así, nadie querría vivir en una ‘ciudad estúpida’. Por una parte, no parece inteligente tener una farola encendida en una calle que no pasa nadie, pero hasta ahora era muy difícil medir en todo momento la presencia de peatones en el espacio público. Tampoco parece inteligente conducir por una ruta saturada cuando la alternativa es transitable, pero antes era muy costoso contar el tráfico en todas las calzadas y avisar de su estado a los conductores en tiempo real (Waze). Instalar auténticos talabartes para atrincherar unas pocas bicicletas eléctricas incapaces de satisfacer la demanda era adecuado cuando no se podían ‘espolvorear’ tantas como hiciesen falta (Lime). Alquilar por años una vivienda era un engorro hasta que una plataforma digital permite alquilarla por días (AirBnB) automatizando su contratación. Lo mismo sucede con esa plaza de garaje sólo ocupada 8 horas al día (Parkfy). Esperar en la calle a un taxi cuando una alternativa más cómoda y barata puede acudir a tu encuentro parece ilógico (Uber). Hacer un desplazamiento al supermercado cuando un transportista puede repartir la compra de un barrio en 2 horas, además de ineficiente, parece incluso masoquista (Amazon)… No nos engañemos, los servicios digitales no son una moda pasajera. En 10 años, el espacio tangible se ha impregnado de un espacio digital que transforma «lo que se puede hacer» en el primero sin necesariamente cambiar su aspecto físico, pudiendo constituir un espacio de oportunidad para mitigar o incluso solucionar algunos problemas de nuestras ciudades. El problema, como dirían en el cuento de la criada, es que “mejor nunca significa mejor para todos”.

Lo inteligente para el individuo o los gigantes de internet hace emerger nuevos conflictos con la manera en la que todavía se organizan las ciudades, y nos lleva a plantearnos si esa inteligencia es tal. ¿Qué pasa si la ruta alternativa a la saturada es una calle diseñada para ser tranquila? ¿Qué ocurre si algunos propietarios de viviendas contribuyen a que buena parte de un distrito se convierta en un apartahotel? ¿Qué pasa cuando esas motos, bicicletas o patinetes ubicuos parecen molestar allá donde circulen o aparquen? Parece que algunas cuestiones que plantea la digitalización de la ciudad tiene implicaciones espaciales y normativas. Esta problemática trasciende los problemas sociales, que no son sino consecuencia de una ‘inteligencia’ que por el momento persigue generalizar globalmente lógicas individualistas, y de una planificación que en lo que a tecnología se refiere es reactiva, tardía, y a menudo deficiente. Que esta problemática tenga un alcance global me incita a pensar que, por la parte que nos toca, nuestra caja de herramientas: normativizar el uso del espacio físico, está cada vez más obsoleta.

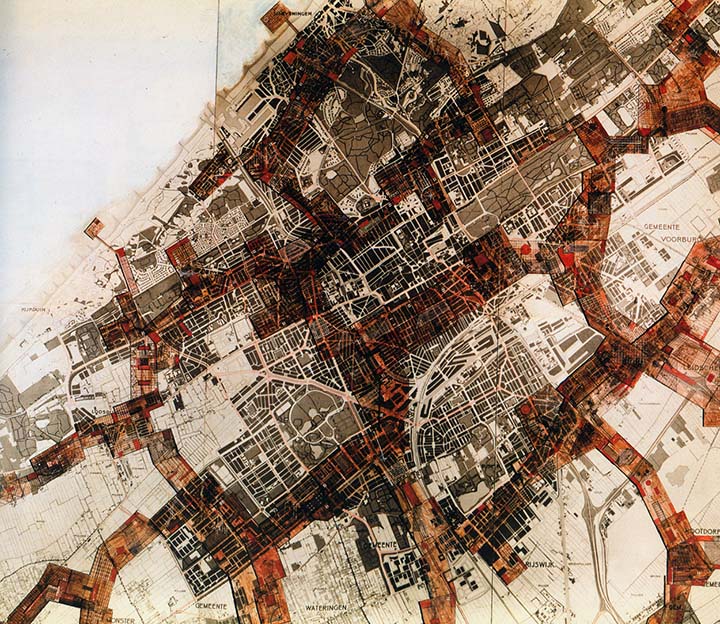

Los que tenemos entre manos el desafío de planificar la ciudad contamos con un conjunto de herramientas postindustriales que únicamente se centran en estudiar y proyectar el espacio físico. Un planeamiento general que, además de no actualizarse con la frecuencia que debería, perpetúa la idea de que las únicas redes que interconectan el espacio son físicas, y que los usos que comunican pueden seguir siendo los de hace más de un siglo. Sirve de poco pintar viviendas en un mapa si en cualquier momento se pueden convertir en hospederías y viceversa. Sirve de poco limitar el transporte público a líneas o estaciones fijas sin comprender que las alternativas ‘inteligentes’ pueden dejar de necesitarlas. En general, parece que en los años venideros, servirá cada vez de menos sobredibujar el espacio en aras de garantizar su adaptabilidad tecnológica.

La única conclusión clara es que la ciudad visible ha ganado en complejidad. Y a través de su configuración física, ha surgido en ella un nuevo espacio invisible aún por planificar. Un espacio donde todo elemento, al igual que en el urbanismo, tiene una doble representación: cartesiana y lógica, y todas esas representaciones construyen sets de lugares accesibles a base de ‘clicks’ y líneas de código en lugar de visuales, barreras y caminos fijos. Un espacio estructurado que se compone de ubicaciones y conexiones cambiantes canalizadas por simples ‘apps’ al alcance de todos. Por ende, no es un espacio que se pueda cambiar a golpe de obra, ni regirse por el estatismo de estrategias estáticas decenales con sus consecutivos parches. Por todo ello, la ciudad solo podrá ser inteligente si el urbanismo es capaz de incorporar las nuevas lógicas y espacios geográficos que la tecnología está abriendo, con todas las complejidades que ello supone. De lo contrario, continuaremos planificando el pasado.